サイバーセキュリティの脅威と国境を越えた対策

はじめに

現代のデジタル社会において、サイバーセキュリティはますます重要な課題となっています。インターネットの普及とともに、サイバー攻撃の数とその巧妙さは増加の一途をたどっています。

特に、サイバーセキュリティには国境が無いという点は強く認識されるべきです。この記事では、サイバーセキュリティの脅威と、それに対する国際的な対策の重要性について詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.はじめに

- 2.サイバーセキュリティの現状

- 3.主なサイバー脅威の種類

- 4.物理セキュリティとの違い

- 5.国境を越えたサイバー攻撃の事例

- 6.国際的な連携の必要性

- 7.企業が取り組むべき具体的な対策

- 7.1.セキュリティポリシーの策定

- 7.2.定期的なセキュリティ診断

- 7.3.従業員への教育

- 7.4.バックアップ体制の整備

- 8.未来のサイバーセキュリティと国境を越えた取り組み

- 9.まとめ

サイバーセキュリティの現状

サイバー攻撃は、個人情報の漏洩、企業の機密情報の盗難、インフラへの攻撃など、多岐にわたる被害をもたらします。

例えば、ランサムウェアやフィッシング詐欺は過去5年間で急増しました。データの漏洩や企業活動の中断は、企業にとって壊滅的な影響を及ぼすことがあります。また、サイバー攻撃の対象となるのは企業だけではなく、個人や公共機関も含まれます。

実際、2022年には約20%の企業がサイバー攻撃を受けたというデータが報告されています。サイバーセキュリティの脅威は国際的にも広がっており、一国だけで対応することが難しくなっています。情報漏洩やサイバー犯罪は国によって異なる法律や規制に影響されるため、国境を越えた連携が必要とされています。

主なサイバー脅威の種類

ランサムウェア

不正アクセスを行った攻撃者が、システムをロックし、解除のために身代金を要求する手法です。たとえば、2021年に米国のパイプライン会社が攻撃を受け、300万ドルの身代金を支払う事態となりました。*1

フィッシング

偽のメールやウェブサイトを用いて、ユーザーの個人情報を不正に取得する手法です。近年では、特に企業の従業員を狙ったターゲット型のフィッシング攻撃が増加しています。

DDoS攻撃

Distributed Denial of Service(分散型サービス拒否攻撃)は、大量のトラフィックを特定のサーバーに向けることで、サービスを停止させる手法です。この攻撃は、特にオンラインビジネスにとって致命的です。

マルウェア

悪意のあるソフトウェア全般を指し、コンピュータに侵入し、情報を盗んだり、機能を妨害したりします。特にモバイルデバイスに対するマルウェアの脅威が増加しています。

物理セキュリティとの違い

ここで一旦、サイバーセキュリティと物理セキュリティとの違いを考えてみましょう。日本は海に囲まれた島国です。海という物理的な緩衝地帯がある為に、物理セキュリティという面では比較的安全な環境がもたらされていました。

しかし、昨今活用が進むパブリッククラウドなどのサイバー空間では、この日本のアドバンテージは無くなります。攻めてくる前の様子が手に取るように解る事もなければ、日本は大丈夫と言った考えも通用しません。サイバー空間では、日本も世界の動きを注視して同じような対策をする必要があります。

国境を越えたサイバー攻撃の事例

サイバー攻撃は、特定の国や地域に限定されるものではありません。インターネットを使って世界中のどこからでも行うことができ、誰もがターゲットになり得ます。代表的な事例を紹介します。

2017年「WannaCry(ワナクライ)」ランサムウェア2

感染するとパソコンのデータを暗号化し、解除するための身代金(ランサム)を要求するウイルス「WannaCry」は、世界中の企業や政府機関に拡散し、大規模な被害を引き起こしました。

2020年「SolarWinds(ソーラーウィンズ)」攻撃3

アメリカのIT企業「SolarWinds」のシステム更新プログラムにハッカーが不正なコードを仕込み、これをインストールした企業や政府機関が次々に感染しました。

2022年ウクライナへのロシアのサイバー攻撃4

ロシアのハッカー集団がウクライナの政府機関や金融機関に対し、DDoS攻撃やデータ破壊型ウイルスを使って、大規模なサイバー攻撃を仕掛けました。

2023年日本政府機関への中国ハッカー攻撃5

日本の防衛省や経済産業省などの政府機関が、中国のハッカー集団に狙われたと報じられました。APT(高度な持続的脅威)攻撃であり、中国政府の関与が疑われる組織的なサイバー攻撃と判断しました。

このような事例は、サイバーセキュリティが国境を越えた問題であることを如実に示しています。

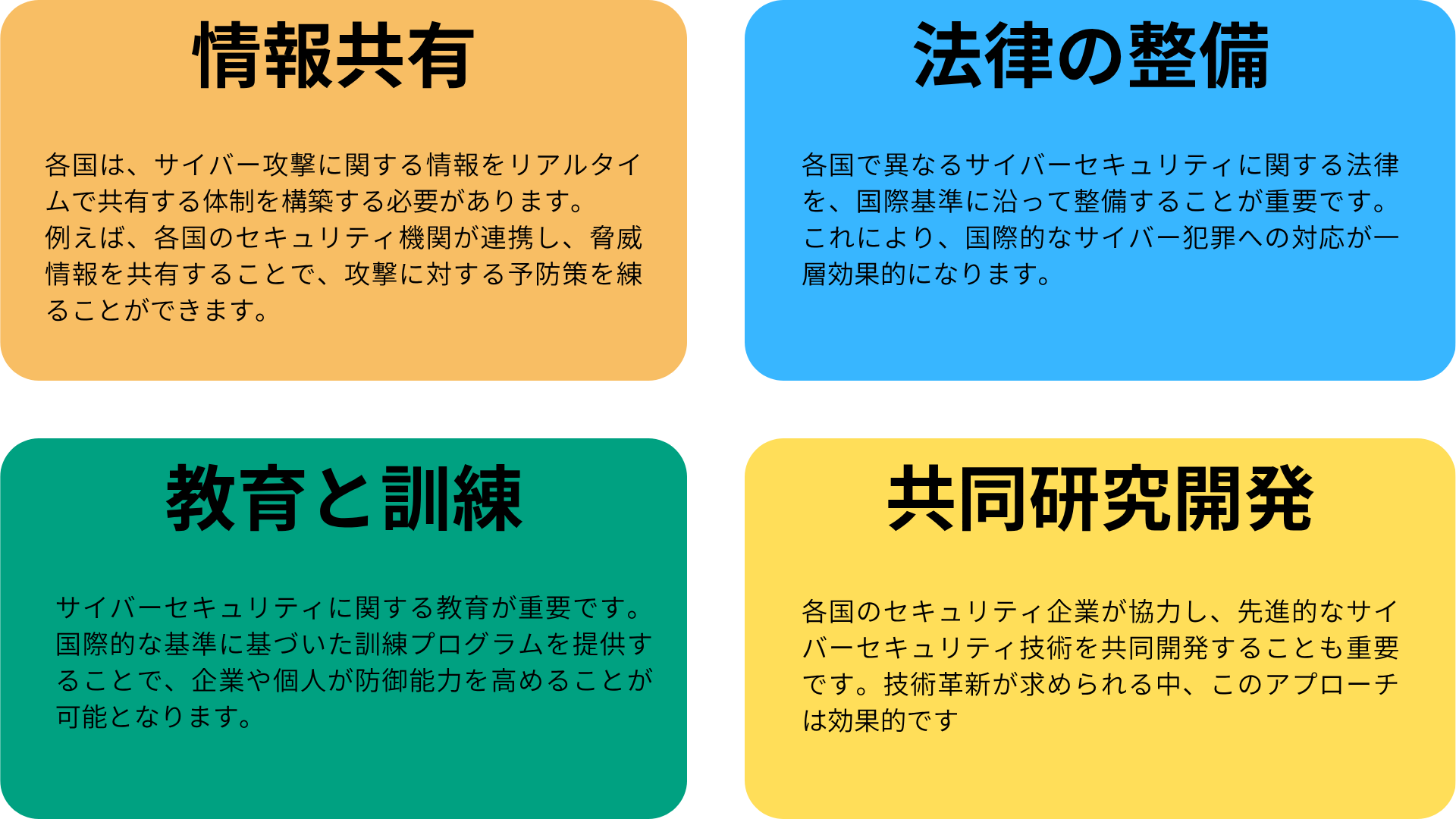

国際的な連携の必要性

サイバーセキュリティの脅威に対処するためには、国際的な連携が不可欠です。例えば、ブダペスト条約は、サイバー犯罪に対する国際的な協力を促進するための枠組みを提供しています。また、日本も「サイバーセキュリティ戦略」*6を策定し、国際的な連携を強化しています。ここでは、具体的な対策について考えてみましょう。

企業が取り組むべき具体的な対策

企業も自らの安全を守るために、対策を講じる必要があります。以下に、企業が実践すべき対策を紹介します。

セキュリティポリシーの策定

企業としてのセキュリティ方針を明確に定め、その内容を全スタッフに周知徹底します。セキュリティポリシーの策定は、全体的なリスク管理にも役立ちます。

定期的なセキュリティ診断

セキュリティ対策が適切に行われているかを定期的に評価し、必要に応じて改善します。外部の専門家による脆弱性診断を受けることも効果的です。

従業員への教育

従業員は企業のセキュリティの最前線です。フィッシング詐欺やマルウェアの識別法を学び、常に警戒心を持つよう教育を行います。

バックアップ体制の整備

データを定期的にバックアップし、サイバー攻撃やシステム障害から迅速に復旧できる体制を整えます。

未来のサイバーセキュリティと国境を越えた取り組み

サイバーセキュリティの未来には、新しい技術や手法が続々と登場するでしょう。AIによるサイバー脅威の予測や、自動化された防御システムなどが考えられます。その一方で、これらの技術を悪用する者も増える可能性があるため、常に警戒が必要です。

国際社会が連携し、新たな脅威に対抗するための取り組みを強化することが求められています。デジタル環境が進化する中で、各国の協力が今以上に重要となるでしょう。

まとめ

本記事では、サイバーセキュリティの脅威とその国境を越えた対策について解説しました。サイバー攻撃は企業や個人に深刻な影響を及ぼすため、国際的な連携と協力が不可欠であり、各国が協力してサイバー攻撃に対処するための法整備と情報共有が求められます。

そして、私たち一人ひとりにおいてもサイバーセキュリティの重要性を認識し、世界の最新の動向を注視し続け最新の対策を適切に実装することが必要です。サイバーセキュリティへの対応するには、的確なツールの選択も重要です。

このブログが、サイバーセキュリティの重要性と国際的な連携の必要性について理解を深める一助となれば幸いです。

弊社では、パブリッククラウド環境のセキュリティ対策として、純国産CNAPPの提供をしています。SOCでの運用サポートサービスも行っておりますので、詳しく知りたい方は、ぜひ資料DLよりお役立ち情報をご覧ください。